2019年5月の事。普段は名古屋線方面を走ってる観光列車「つどい」を

こっち方面へ持ってきてビール列車として運転されるのを知りました。

…いつも駅に広告が出てますので、一度乗りたいと思ってた列車です。

出発は大阪上本町駅からです。…ココで降りたのも久し振りかな?

時代は「令和」になっても、駅と同居した鉄道系の百貨店ってのは

ソレなりにステータスな存在なのでしょうか?

…ぁ、今回は元号が変わって初めてのビール列車だそうです。

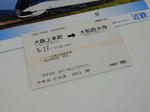

こんな切符は初めて見ましたが、発車は19時です。…金曜日なので

「週末に仕事が終わってからでもOK」と言う設定なのでしょう。

まずココから大阪線を東へ向かい、大和八木の手前から橿原線に

入って橿原神宮前で折り返し、橿原線を北上して大和西大寺から

奈良線に入り、大阪上本町へ戻ってくるというルートですね。

…全行程だと2時間半ほど掛かるのですが、大和西大寺に停まる

(下車可能)なら、上本町まで行って戻るのも面倒なので、ソコまで

にしておきましょう。

催行日の1か月ほど前に駅の営業所へ申し込みに行ったら残席が

「あと3名」と言う状況でした。…カナリ人気があるんでしょう。

改札付近に係の方がテーブルを出して、受け付けを行なってました。

…こう言う雰囲気って、何となく周囲に優越感を感じるから好きです。

ココで参加者だと確認出来たら、座席を指定した案内書を貰います。

…「つどい」は普段は編成丸ごとの定員制だから、座席指定で乗る

機会ってのも珍しいワケですよ。

平日の19時台だからダイヤ的には帰宅ラッシュの時間帯ですよね。

田舎のローカル線と違ってココはカナリの過密ダイヤの筈ですから、

観光列車を押し込むのは大変な事なのかも知れません。

と言う事で、恐らくは高安の基地辺りから準備してきたのでしょう。

「つどい」が回送列車として入線しました。…久し振りですな。

黄色いシャツの人たちがスタッフさんですが、カナリの人数ですね。

使われるビール会社は、アサヒとキリンの交代制のようで、今回は

キリンだから銘柄は「一番搾り」になりますか。…口当たりがスッキリ

してて好きですよ。

湯の山線で見た「つどい」が上本町に居る不自然さが面白い所。

近鉄の形式分類はカナリ細かいので、同じ外見の車両は大阪でも

走ってますがコノ2000系に関しては、本来は名古屋線用なので。

ヘッドマークが付いてますが、折角方向板のステイ(向かって右側)

が残ってるんだから、こっちの大きさでやって欲しかったですね。

尚、同様のビール列車は先代の「伊勢志摩仕様」の頃から行われて

おり、ソノ頃から「行ける機会はナイものか?」と考えてました。

また南大阪線の「青の交響曲」でも通常の運用とは別に、こんな感じ

で「ワイン列車」として走る事があるそうな。

そんな感じで指定された号車の自席に着きます。「つどい」は全ての

席が窓側を向いた2名掛けの座席ですね。

…最初の一杯は事前にカップに入れて並べてありました。…注ぎたて

の方が有り難いのは事実ですが、そうしないと回らないのでしょう。

乾杯の発声があり、取り敢えず隣のオッサンと乾杯。…泡が消えかけ

てたので、私のは撮影用に割り箸で?き回して盛ってます。

コースにはお弁当が付きます。…やはり「ビールのアテ」という事で、

炭水化物は少な目のになってますね。意外と近所で作った物でした。

生ビールは飲み放題なので、料理が足らなくなった時の事を考えて

事前にコンビニに寄ってきました(持ち込みは自由)。

ココで車内の様子をマトメて紹介しておきましょう。

3両編成のうち、1号車と3号車が主な客室です。先述の通り座席が

全て外向きなので、普段は湯の山線の山並みなどを見てる窓からの

風景が流れゆく夜景に変わるという趣向ですな。

そして随所に小型のビールサーバーが設置されています。

タンクは小さいから10リットルか?上のカップにして20杯相当でしょう。

コレを置く事で飲食店営業の許可が必要になるワケですが、一般的な

お店と違って電車は動きますから、普段は名古屋始発で走ってるモノ

を大阪へ持ってきた場合、都道府県の区切りはどぉなるんでしょ?

中間車の2号車は、通常なら販売カウンターと足湯がありますが、

足湯はスッキリ撤去されておりました。

…実の所「アレはどぅなってるのか?」が最も気になってたんです。

動かせる物だったんですね。

2号車にも僅かながら指定席があります。販売カウンターは、ソレ用

のビールサーバーを置いてある以外は営業していません。

お子様用の運転席とフリースペースはそのままですが、ビール列車

という趣旨からして子供さんは乗ってなかったように思います。

…大阪上本町を発車した時点では「こども運転台」のある3号車が

先頭なので、後述しますがココから前方を撮るのに重宝しました。

誰も来ないフリースペースが最後尾にあると、乗務する車掌さんは

酔っ払いを直接見なくて済むというメリットがありますな。

平日夕方のラッシュ時間帯に走るもんで、待避線のある駅では結構

長く停まります。…まずは布施ですか。

本物の運転席を覗いてみたら、列車種別はまた「回送」でした。

…弥刀は通常、普通電車しか停まらない駅ですが、通過待ちのための

副本線があります。ウロ覚えですが車両の方向幕にも全く使わないけど

[普通|弥刀]と[準急|弥刀]が入ってたような気がしますよ。

通過列車は特急のようです。全席指定が基本の近鉄特急は、ラッシュ

時間帯には通勤ライナー状態で、ソレなりの需要がありますね。

…私も大阪へ通勤してた頃はよく乗りました。鶴橋を出た途端、車内の

其処彼処で「缶ビールを開ける音」が聞こえるんです。

車両基地のある高安にも待避線があるから、ココでも停まりました。

…窓が開かないから、車内灯などの写り込みが鬱陶しくていけません。

そろそろ弁当も完食する頃なので、コンビニで買ってきたアテを用意

しておきましょう。…炭水化物で腹を満たしておかないと悪酔いする

危険性があるもんですから(既にカナリ来ておりますが)。

奈良県に入ると、五位堂でも待避線に停まります。…めっきり少なく

なったソラリー式の発車案内が残ってますが、表示は「貸切」だな。

確認はしてませんが、高安かココで乗務員さんが交代してる筈です。

大阪線で緩急接続や退避が可能な構造の駅としては、次は大和八木

になりますね。…しかしビール列車は大和八木を経由せず、レアな

渡り線を通って橿原線に乗り入れる事になってます。

…ずっとビール列車に乗りたかった理由として、実はコノ渡り線も

「実際に列車で走ってみたい」と言うのがあるんですよ。

大和八木駅の南西側にある渡り線は、昔(戦前ぐらいまで)は大阪

から橿原神宮への直通列車が走ってましたが、現在は今回のような

臨時列車の他、南大阪線の車両を検査で五位堂工場へ回送する時

にのみ使われています。

…つまり営業列車が入る事は滅多にナイので、私も今回が初体験と

なるワケです。しかし夜間の事であり、ビール飲みっ放しで酔っ払って

ますから、画像を見ても何の事やら分からないでしょ?

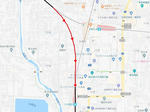

そう言う事態を想定して、事前にコノ近辺を昼間に取材してきた分が

ありますので、続いてソレを紹介しつつ詳しく説明する事にしましょう。

…正式名称は何なのか知りません …正式名称は何なのか知りません

が、取り敢えず大阪線と橿原線を

繋ぐ渡り線です。

大和八木と言う駅は、先述の2本の

路線がほぼ直角に交わる2階建て

の駅で、東西方向に走る大阪線の

方が高架になってます。

付近の渡り線と言えば駅の北西側

にも渡り線がありますよね。

ココは京都と伊勢方面を結ぶ特急列車が走るので、比較的知られて

おりますが、今回通るのは南西側にある渡り線です。

…こっちは基本的に営業列車は殆ど走らず、

今回のような貸切列車の他、普段は南大阪線

の車両を検査で五位堂の工場へ持って行く

回送列車が通る程度なんですわ。

だから駅で言うと今回は、大阪線の真菅の

次が橿原線の八木西口と言う事になります。

実の所、ビールの飲み放題以上に「ココを

乗り鉄出来る」という事に惹かれたんです。

…しかしどうせ夜間だし酔っ払ってる可能性

が高いので、事前に付近を歩いて説明用の

画像を押さえておく事にしました。

そんな感じでまずは真菅駅から下り電車に乗り、渡り線へ入る線形

から見て行く事にしましょう。

大阪線の下り電車で大和八木に着く直前、ダブルクロスポイントを

挟んで手前に左側へ下る線路と奥手に右へ下る線路が見えます。

前者は京都方面へ通じる渡り線です。単線なので上下共用ですが、

ココは京都~伊勢方面の特急列車に乗れば日常的に通る所ですね。

今回のビール列車はまず、クロスポイントを右へ渡って丸数字の④

…4番線へ入るルートを取りますが、ココから更に右へ反れる橿原

方面 への渡り線に入るんです。

伊勢方面に向かって右に反れた渡り線は、カナリの急勾配と小半径

で西→南へと曲がり、地上へ降ります。

大和八木駅周辺は私の実家から自転車圏内(約40年前の母の感覚で)

なので、子供の頃からよく知ってる所ですが、実際にココを電車が

走ってるのは見た事ナイんですよ。

大和八木駅の南西側は、小さなアパートなどが並ぶ下町っぽい風景

の地区ですが、ソノ路地裏を縫う感じで暫く走ります。

…左の画像が昨日の記事のこの写真に近い地点になるでしょうか?

そして更に走ると橿原線で大和八木から1つ先の八木西口駅の手前

に至り、ココで同線に合流します。…しかしこっち側は上り線だから、

転線して下り線に入る必要がありますね。

逆に橿原→大阪の方向だと、最低限の手間で済むワケですが。

八木西口の構内は上りホームを逆走して、構内にある渡り線で下り線

に転線し、ココからは普通に橿原方面へ走れると言う事になります。

…左の画像が昨日の記事の最後の画像の地点です。ホームのある

場所で車両が渡り線を通るから、車体が当たらないように切り欠きが

作ってあるのが確認出来ると思います。

関東で言うと三島駅。…修善寺から戻ってくる特急「踊り子」が曲がる

所がコレと同じ形になってた筈ですよ。

と言う事で、実際のビール列車も無事に橿原線に入りました。

…かぶり付きで見てると、運転士さんの他に監視員的な人が1人添乗

してました。もしかしたらココの通例なのかも知れません。

ではいよいよ最終区間。ビール列車は橿原神宮前で折り返して橿原線

を大和西大寺へと向かいます。

橿原線の終点であり、ココから接続する南大阪線と吉野線は線路幅

が違うので、必然的に乗り換える駅になりますね。…勿論、子供の

頃からよく知ってる駅ではあります。

列車はココで折り返します。15分程度のトイレ休憩を取ると言う事で、

車外に出てみました。

2番線に着いた「つどい」は一旦ドアを閉めて奥手の引込線に入り、

1番線に入り直すと言う事で。ホームの表示は「入庫」になってます。

普段は特急車両を留置する所です。 普段は特急車両を留置する所です。

…構造的には2番線から折り返す

事も可能ですが、ダイヤの関係で

ホームを空けておく必要があるの

かも知れません。

そのまま乗ってたらコノ引込線も

体験出来た所ですが、一度外へ

出たかったのと、左の絵面を写真

に撮りたかったもんですから。

そんな感じで1番線に入った「つどい」に再び乗車します。ホームの

表示は「貸切」。…「3両」ってのも今の橿原線では見られないモノ

になってしまいましたが。

…このぐらいの世代の近鉄の通勤車両は基本的に、路線ごとに形式

を分けてましたから、転属とかしない限り通常は名古屋線の車両が

橿原線に入る事はありませんでした。

私らは幅の狭い車体の車両がココに居るというだけでテンションが

上がる世代なのですよ。

ココからは最も馴染み深い橿原線なのですが、どうなるのかと思った

大和八木の橿原線ホームと、緩急接続が可能な平端もアッサリ通過

してしまい、特にネタは得られませんでした。

…約30分で大和西大寺に到着、私はココで降りる事にします。

発着は通常、橿原線内を折り返す普通列車が使う6番線ですな。

一般の人たちの興味を引きまくってますが、そりゃビックリするわ。

と言う事で以下はおまけです。

大阪線から橿原線に入ったビール列車はコノ後、奈良線を経由して

大阪上本町へ帰る事になります。

奈良線と大阪線は布施~鶴橋で並走してるものの、運転系統が全く

異なるので、大阪上本町の地上ホームへ戻るには、また渡り線を通る

必要があるワケです。

…コレも夜間だと見つけにくいだろうから、事前に撮っておきました。

反対方向(大阪線→奈良線)の渡り線は名阪特急などが日常的に

使いますが、こっちは滅多に使わない筈ですね。

ビール飲み放題に加えて珍しい渡り線も楽しめる「つどい」のビール

列車は、短時間ですがカナリ充実した体験でしたよ。

…所で大和西大寺に着いたのが21時頃なんですが、電車とバスを

乗り継いでも30分程度の自宅に戻ったのが何故か夜半前なんです。

久し振りに記憶が飛ぶぐらい飲んでしまった。と言う事なのかね?

|

|