2019年の大晦日の事ですが、たまたまシフト上の休みだったので阪急

電鉄の観光列車「京とれいん」に乗りに行きました。

基本的に観光列車という物は総じて土日に運転されるケースが多く、

同社の「京とれいん」もソレに倣ってるワケですが、田舎のローカル線

とは違って天下の阪急京都線ですから、大抵は混んでるイメージです。

たまたま土日ダイヤで行ける日が大晦日しか無かった事もありますが、

京都が混むのは大晦日の夕方から正月三が日に掛けてでしょう。

…だったら逆に空いてるかな?と思ったんですよ。また観光列車だとは

言っても「京とれいん」は特別料金の要らない列車であり、日に何往復

もしてますから、取材不足が出れば当日中に乗り直しも可能です。

そんな感じで今回は大阪梅田駅からスタートです。奈良に住んでると

「用事がナイ限り滅多に来ない駅」なので、久し振りに来た感じですが、

日本一と言われる9車線の櫛型ホームはいつ見ても壮観ですね。

お正月を前にして、コンコースの随所に松飾りがあるし、列車のヘッド

マークも干支のネズミをデザインした初詣仕様になっています。

…やはり阪急と言うのは、他の関西の私鉄に比べると1ランク上品と

言うか、ちょっと「気取ってる」イメージがありますね。宣伝用のポスター

に宝塚歌劇のキリッとした女優さんが出てくるからかも知れませんが。

そして「京とれいん」ですが、2011年に登場した初代編成と2019年に

加わった2本目の「京とれいん雅洛」が各1編成ずつ存在します。

土日ダイヤの日に1時間置きに交互に走るようなので、上手くやれば

同日中に2本まとめて乗ってしまう事も可能でしょ。

現地に着いた時刻の都合もあって、まずは初代の「京とれいん」から

乗る事にしましょう。…何事も最初は基本が肝心ですからね。

形式としては6300系という車種で、1975年から京都線専用の特急車両

として製造されたグループです。

…既に特急運用からは引退しており、「京とれいん」以外は嵐山線用

として少数が残るだけのようですが、片側2扉の特急仕様車なので、

イベント列車向けの車両として改造しやすかったのかも知れません。

阪急の基本であるマルーン塗装はそのままに、随所に金銀のデザイン

が為されており、扇を模したようなヘッドマークが付きます。

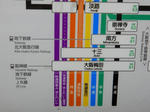

種別としては「快速特急A」と言う、関西では馴染みの薄い物ですが

通常の特急が停まる京阪間の茨木市・高槻市・長岡天神を通過する

のに加えて、阪急の要衝とも言える十三も通過してしまうようです。

ヘッドマークの他には、随所に筆書き文字のロゴが入ってますね。

片側2扉とは言っても6300系の場合、先頭車以外は車端部ギリギリ

の所に扉があります。

コレで客室とデッキを仕切れば純然たる特急型車両になりますね。

6300系は元々は8両編成での運用でしたが「京とれいん」では6両

編成に短縮されました。

…6両ってのは模型で所有するにも使い易そうです。買わないけど。

そして乗降扉から客室にかけての部分には、大きな図柄で扇デザイン

のラッピングが為されていました。…元からの阪急マルーンが下地

にあるから、ソレだけでもゴージャスな装いになってしまってます。

…と言うか、創業当時から頑なにマルーン一色を貫いてる阪急電鉄

としては、カナリ大胆なデザインではナイんですかね?

一般人や鉄ヲタは喜ぶでしょうが、沿線のハイソな住人や変化を嫌う

京都人の皆さんはどぅ思ってるのか?是非とも知りたい所です。

「カッコええ電車どすなあ→派手すぎて品がナイ」とか言ってたりして。

ではそろそろ車内の紹介に移りましょう。

6両編成のうち、真ん中の3号車と4号車は和風の内装に改造されて

います。デッキ部分は扉はナイですが、京都の町屋をイメージした

ような格子のデザインになってました。

そして乗降扉付近には、京都の観光パンフレットが置かれています。

…大阪と京都を往復する列車ですが、大阪に関する物はナイようです。

観光列車だとは言っても車内で料理が出るワケでもなく、ガイドさん

が観光案内をするワケでもナイので、コレが唯一の「観光」なのかな。

日本語&英語の他に中国語と韓国語がありますね。…個人的には

「置かなくてもイイのに」と思うんですが、苦情が来るでしょうな。

そんな感じで大阪梅田を出ると、阪急名物の1つである複々々線の

淀川鉄橋を渡り、十三へと至ります(京都線に中津駅はありません)。

…私は沿線住民ではナイので、「快速特急A」又は「快速特急」という

種別が元からあって、そのダイヤに「京とれいん」用の車両が充当され

てるのかと思ってたんですが、路線図を見るに専用種別のようです。

しかし阪急の要衝の1つでもある十三を通過するってホントに?

…東北・上越の新幹線の中には以前、大宮を通過する列車があり

ましたが、アレと同じような事ですよね?

ちょっと気になるので車内探検を中断して見届ける事にしましょう。

…列車が十三駅の構内に入ると、普通に減速して恐らくは6両編成の

所定の停止位置に停まり、ドアを開けずに数秒間待ってまた発車。

京都線ホームにはホームドアが付いてますが、勿論コレも開きません。

つまりコレは単なる運転停車って事じゃナイんですかね?

そもそも阪急京都線は十三を出ると大きく右にカーブするから、高速で

そのまま通過する事は無理な線形であり、また察するに信号的な何か

の関係で完全に通過するの不可能なのかも知れません。

…だったら別に停車でもイイような気もするんですが、私は阪急電鉄

の事情には詳しくナイので分からないんですよ。ご存知の方があれば

また教えて頂きたい所ですが。

ともあれ車内に戻ります。…6両編成のうち真ん中に位置する3号車

と4号車は和風の内装になっており、2名用と4名用のボックス席が

並んでおりました。

…シートの幅だけで言えばグリーン車並みの広さって事ですかね。

元々の転換クロスシートの時の窓割りに合わせてありますが、向かい

合わせになる分だけシートピッチも広いように感じられました。

特別料金の要らない全車自由席な特急なので、ドコに座ってもいい

ワケですが、色々とやってるうちに車両の端っこに車椅子スペース

として変則的に3名掛けになってる所を見つけたのでココにします。

…座席は直角の固定式クロスシートなんですが、畳表が張られた

上に座布団に見立てたようなモケットがあります。

また座席指定も可能なように、頭上には席番号が振られていました。

車内には最近外国人向けと一般向けと、2種類のWi-Fiが設置された

ようです。…そんな所に凝るならコンセントも欲しい所です(ない)。

しかし主に昭和50年代に製造された車両なので、随所に残る注意書き

などの字体が微妙にレトロなんです。「○○のはなし」の扇風機ボタン

もそうでしたが、各社ともこう言う部品は使い回すのだな。

十三(通過とは言うが停車したも同じでしょ)を出ると大阪側では淡路、

京都側では桂と烏丸の3駅にのみ停まります。

…上記の2駅は何れも同社の他の路線に乗り換えが可能な駅であり、

ソレ以外の通常の特急停車駅は通過してしまうようですね。

昔は特急の停車駅なんてもっと少なかったんですが、段々と途中から

の客も拾おうとしますからね。…京阪の枚方市、近鉄京都線の高の原

や丹波橋と似たような事情なのかも知れません。

気にしていた乗車率は、上の車内写真の感じで「ガラ空きでもナイけど

見て回るのに困るほど混んでない」という感じで、取り敢えずOKかな。

観光列車だとは言っても、発車してしまえば特に何の案内もナイので、

そのまま約50分で終点の京都河原町に到着しました。

「京とれいん」は再び大阪梅田に向けて折り返すワケですが、復路の

方が乗客が少ないらしく、停車中にもソレほど人が乗ってこない感じ

なので、発車前に撮れなかった部分を撮っておく事にしましょう。

…と、ソノ前に一旦改札を出て入り直します。取り敢えず同列車で

そのまま折り返す事になるかも知れませんので。

大阪梅田~京都河原町は片道400円です。…同区間を含めた京阪神

地区を自由に乗り降り出来るフリー切符(カード式のやつ)を調べると

1,200円だったのですが、買う時間までは無かったんですよね。

…一往復半以上乗るなら元が取れますが、微妙な所だな。

京都河原町駅のコンコースやホームにも、「京とれいん」と「京とれいん

雅洛」の乗車案内が掲示されています。

ではココから、途中で撮れなかった車内風景ですが、両端の1号車と

2号車、また5号車と6号車は従来の転換クロスシートのモケットを

張り換えただけの感じでした。

同時期に製造された京阪3000系や国鉄117系と似た感じの、2扉間

にずらっと並ぶタイプのやつです。…料金不要だとは言ってもやはり

速達列車に3扉はどうも似合わない。ってのが私の感覚ですよ。

窓の日除も、改造車の方はロールカーテンですが従来型は阪急特有

のアルミ製のヨロイ戸です。…昭和初期の古い電車の頃に木製ので

やってたのを、そのまま頑なに伝承してる物ですな。

…阪急でも流石に最近の新型車でコレは減ったと思うんですが、手段

が確立されてなかった昔なら仕方ないとして、ヨロイ戸を使い続ける

メリットって何なんでしょう?

段階が調整出来ず「0か100か」しか無理であり、開閉には阪急沿線の

上品な奥様方に似合わない怪力が必要なんですがね。

…今回も結論が出ないままでしたが、発車するようなので同じ列車で

大阪梅田まで折り返し、次は京とれいん雅洛に乗る事にしましょう。

|

|