2020”N6Œژ‚جژ–پA‘هچمژs“à‚ةژc‚é”pگüگص‚ج‘وژO’e‚ئ‚µ‚ؤ“ىٹC•½–ىگü

‚ً’T‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

…“ىٹC“d“S‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚à–{گü‚âچ‚–ىگü‚ج‚و‚¤‚بچ‚‘¬“S“¹‚إ‚ح‚ب‚پA

‚¢‚ي‚ن‚éپuچمچن“dژشپv‚ج‚PکHگü‚¾‚ء‚½ڈٹ‚إپA–w‚ا‚ج‹وٹش‚ھگê—p‹O“¹

‚ً‘–‚éکH–ت“dژش‚ج‚و‚¤‚بکHگü‚إ‚·پB

‹وٹش‚ئ‚µ‚ؤ‚حŒ»چف‚ئ“¯‚¶چمچنگü‚جچ،’r‰w‚©‚ç•ھٹٍ‚µ‚ؤپA“ى“Œ•ûŒü‚ج

•½–ى‰w‚ـ‚إ5.9km‚ًŒ‹‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

ٹJ’ت‚ح‘هگ³‚Q”N‚جژ–‚إ‚·‚ھپAچمچن“dژش‚ئŒ¾‚¤‰ïژذ‚حŒo‰c•ê‘ج‚ھژپX

•د‚ي‚ء‚ؤ‚½‚à‚ٌ‚إپAگe‰ïژذ‚إ‚à‚ ‚é“ىٹC“d“S‚ةچ‡•¹‚³‚ê‚ؤ‚éژ‘م‚ج

ڈ؛کa55”N‚ة”pژ~‚³‚ꂽ‚à‚ٌ‚إپu“ىٹC•½–ىگüپv‚ة‚ب‚éƒڈƒP‚إ‚·‚ثپB

…‚؟‚ب‚ف‚ة“¯گü‚ج”pژ~پi‰^“]چإڈI“ْپj‚ھڈ؛کa55”N11Œژ27“ْ‚جژ–‚ب‚ج

‚إ‚·‚ھپA‚S“ْŒم‚ج“¯”N12Œژ1“ْ‚ةچؤ‚رچمچن“dژش‚ئ‚µ‚ؤ“ئ—§‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إچ،’r‰w‚©‚çƒXƒ^پ[ƒg‚إ‚·پB‘O‰ٌپA“¯‚¶“ىٹC‚ج“V‰¤ژ›ژxگü

‚ج”pگüگص‚ً•à‚¢‚½ژ‚©‚ç‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB‰wپi‚ئŒ¾‚¤‚©“d’â‚©‚بپj‚ج

ˆت’u‚ح—ل‚ة‚و‚ء‚ؤپAژ–‘O‚ة’²‚ׂ½•¨‚ً’nگ}ƒAƒvƒٹ‚ة—ژ‚ئ‚µچ‚ٌ‚إ‚ـ‚·پB

Œ©‚ê‚خ•ھ‚©‚é’ت‚èپAŒ»چف‚ح–w‚ا‚ج‹وٹش‚ًŒم‚ةٹJ’ت‚µ‚½’n‰؛“S’J’¬گü

‚ھŒ¨‘م‚ي‚肵‚ؤ‚ـ‚·‚ثپB

‚ـ‚¸‚حچ،’r‰w‚جژü•س‚©‚ç‚إ‚·‚ھپA—ل‚ة‚و‚ء‚ؤƒRƒm•t‹ك‚ح“ءژê‚ب’nˆو

‚ب‚ج‚إپuڈيژ¯‚إ‚µ‚هپv‚ئŒ¾‚¤ژ–‚ًˆêپX“\‚èژ†‚ة‚µ‚ؤڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB

ژ„‚ھ’ت‚èٹ|‚©‚ء‚½ژپAŒڈ‚ج’“—ضڈê‚إ‚ح‚¨‚خ‚³‚ٌ‚ھ”ڑگ‡‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB

…ڈ—گ«‚جƒzپ[ƒ€ƒŒƒX‚ھڈo‚é‚ئƒ\ƒmچ‘‚حŒoچد“I‚ةڈI‚ي‚ء‚ؤ‚é‚ئ•·‚‚ٌ

‚إ‚·‚ھپA‘هڈن•v‚ب‚ٌ‚إ‚·‚©‚ثپH

“\‚èژ†‚ئŒ¾‚¦‚خ‚¨–ٌ‘©‚ھ”LٹضŒWپB”L‚ئگlٹش‚ھ‚ظ‚ع“¯‚¶‚و‚¤‚بگ¶ٹˆ

ƒXƒ^ƒCƒ‹‚إ•é‚炵‚ؤ‚é’¬‚ب‚ج‚إپA‹°‚ç‚Œ‹چ\‚بگ”‚ھ‹ڈ‚ـ‚·پB

چإŒم‚جچs‚ً“h‚è’ׂµ‚ؤ‚ ‚é‚ج‚ھ‹C‚ة‚ب‚é‚ٌ‚إ‚·‚ھپA”L‚ةƒGƒT‚ً—^‚¦

‚ب‚¯‚ê‚خ…‰½‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤پH

‚ئ‚à‚ ‚êچ،‰ٌ‚حپA‰w‚جٹK’i•t‹ك‚ة‚Q•C‚ظ‚ا”Œ©‚µ‚ـ‚µ‚½پB

…چ•‚¢•û‚ح‚ـ‚¾ژq”L‚؟‚ل‚ٌ‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

‚آ‚¢‚إ‚ةŒ¾‚¦‚خپAکHڈم‚ج‘´ڈˆ”قڈˆ‚ةگlٹش‚جƒIƒbƒTƒ“‚àژ—‚½‚و‚¤‚بٹ´‚¶

‚إچہ‚èچ‚ٌ‚إ‚é‚ج‚ھƒfƒtƒH‚إ‚·پB…‚µ‚©‚µƒJƒiƒٹچ‚—‚µ‚½‚بپB

‹°‚ç‚گ¢‘مŒً‘م‚µ‚ؤ‚ب‚¢‚©‚çپA‚»‚ج‚¤‚؟–³‚‚ب‚镶‰»‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

…‚»‚ë‚»‚ëگ^–ت–ع‚ة”pگüگص‚ً’T‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

چ،’r‰w‚©‚ç“ى‚جڈZ‹g‘هژذ•ûŒü‚ضŒü‚©‚¤‚ئپAگüکH‚ح30‰‚ج‰؛‚èچâ‚ة

‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژè‘O‚ج“S‹´•”•ھ‚ھ“V‰¤ژ›ژxگü‚ًŒ×‚¢‚إ‚½ƒڈƒP‚إ‚·‚ھپA

‰؛‚ً’ت‚ء‚ؤ‚½ƒ\ƒŒ‚ھ”pژ~‚³‚ê‚ؤ‚àپA—§‘جŒًچ·‚حŒ³‚ج‚ـ‚ـژc‚ء‚ؤ‚ـ‚·پB

‚»‚µ‚ؤƒRƒmŒù”z‚ج“r’†‚©‚çپA•½–ىگü‚ھچ¶…“ى“Œ•ûŒü‚ضŒü‚¢‚ؤ•ھٹٍ

‚µ‚ؤ‚¢‚½‚»‚¤‚إ‚·پB“sژs•”‚جکH–ت“dژش‚¾‚©‚ç•،گü‚¾‚ء‚½ژ–‚إ‚µ‚ه‚¤پB

•t‹ك‚ج’nگ}‚ًŒ©‚é‚ئپA“y’n‚ج‹وٹ„‚ھ•sژ©‘R‚ةژخ‚ك‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚éڈٹ‚ھ

‚ ‚èپA–¾‚ç‚©‚ة”pگüگص‚¾‚ئ•ھ‚©‚éŒ`‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚إٹô‚آ‚©‚ج

Œڑ•¨‚ح‚»‚ج‹وٹ„‚è‚ة‰ˆ‚ء‚ؤژخ‚ك‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB

‚»‚µ‚ؤڈم‚ج’nگ}‚ةچع‚ء‚ؤ‚éŒڑ•¨‚`‚ئ‚a…‰½‚ê‚àڈWچ‡ڈZ‘î‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA

ژہ•¨‚جژتگ^‚ھƒRƒŒ‚إ‚·پB‚`‚حŒڑ•¨ژ©‘ج‚ھ“r’†‚إگـ‚ê‚ؤ‚éŒ`‚¾‚µپA‚a‚ح

“¹کH‚ة‘خ‚µ‚ؤژخ‚ك‚¾‚©‚çƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒX‚ھ‘نŒ`‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·پB

…‚±‚¤Œ¾‚¤‚ج‚ً”Œ©‚µ‚½ژ‚ھپA”pگüگصڈ„‚è‚ً‚â‚ء‚ؤ‚ؤˆê”ش–ت”’‚¢ڈuٹش

‚إ‚·‚ثپBچ،‰ٌ‚حƒAƒ^ƒ}‚©‚ç‹»–،گ[‚¢ŒُŒi‚ًŒ©‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پB

‚إ‚ح‘±‚¯‚ؤ”pگüگص‚ً•à‚¢‚ؤچs‚«‚ـ‚·پBŒ³‚ھکH–ت“dژش‚¾‚©‚ç•پ’ت‚ة“¹کH

‚ً•à‚¯‚خƒCƒC‚¾‚¯‚ب‚ج‚إپA‹C•ھ“I‚ة‚حٹy‚إ‚·‚ثپB

چن‹ط‚ً“n‚ء‚ؤگüکH‚ھ‚ ‚ء‚½ˆت’u‚ئ“¯‚¶Œ`‚إƒJپ[ƒu‚µ‚½کH’n‚ً•à‚¢‚ؤ

‚«‚ـ‚µ‚½پB

‚±‚ج•t‹ك‚ة•½–ىگü‚إ‚حچإڈ‰‚ج‰w‚ئ‚ب‚é”ٍ“c‰w‚ھ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

…‰w‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àکH–ت“dژش‚ج‹O“¹‹وٹش‚إ‚·‚©‚çپA’ل‚¢ƒzپ[ƒ€‚ج“d’â

‚ة‹ك‚¢‚و‚¤‚بƒXƒ^ƒCƒ‹‚¾‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپB

”pگüگص‚炵‚«“y’n‚حƒtƒFƒ“ƒX‚إˆح‚ـ‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‰½Œج‚©”¨‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB

…“V‰¤ژ›ژxگü‚جژ‚à‚»‚¤‚إ‚µ‚½‚ھپA‚±‚جژü•س‚إ‚حژپXڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·‚ثپB

‰ضژq‚âƒSپ[ƒ„‚ب‚ا‚ھگA‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚وپB

ƒRƒR‚©‚ç”pگüگص‚ح“Œ‚ضŒü‚©‚¢‚ـ‚·پB…گ¼‚ًگU‚è•ش‚é‚ئپAŒ»چف‚àژc‚é

چمچنگü‚ج“¥گط‚ھŒ©‚¦‚ـ‚µ‚½پB“¥گط‚ً‹²‚ٌ‚إچ،‘D‰w‚ھ‚ ‚锤‚إ‚·‚وپB

ژb‚چs‚‚ئ“o‚èچâ‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB…گى‚ًŒ×‚¢‚إ‚é‚ئ‚©‚إ‚ح‚ب‚“y’n‚ج

چ‚’لچ·پiڈم’¬‘ن’nپj‚ة‚و‚镨‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA“¹کHکe‚ج“d’Œ‚ھ‰½‚ئ‚ب‚

“S“¹‚ج‰ثگü’Œ‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚و‚ثپB

…‚ئژv‚ء‚½‚ç‚â‚ء‚د‚èگ³‰ً‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB“ىٹC“d“S‚جژذ–ن‚ھ“ü‚ء‚½

”شچ†ژD‚ھ•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB“ْ•t‚حپuڈ؛.32.6پv‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·پB

‚±‚¤Œ¾‚¤•¨‚ًŒ©‚آ‚¯‚é‚ج‚àپA”pگüگصڈ„‚è‚جٹy‚µ‚ف‚ج‚P‚آ‚ب‚ٌ‚إ‚·‚وپB

“ھڈم‚ة”ي‚³‚ء‚ؤ‚‚铹کH‚حچمگ_چ‚‘¬‚ج14چ†ڈ¼Œ´گü‚إ‚·پB

…گو‚إگ¼–¼چمژ©“®ژش“¹‚ئŒq‚ھ‚ء‚ؤ‚é‚ج‚إپA“ق—اŒ§’†•”‚©‚ç‘هچم‚ض

ڈo‚éڈêچ‡‚ج’è”شƒ‹پ[ƒg‚إ‚ ‚èپAژ„‚à‰½“x‚à‘–‚ء‚ؤ‚铹‚إ‚إ‚·‚يپB

”pگüگص‚حژb‚پA‚±‚ج14چ†ڈ¼Œ´گü‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ‘–‚éژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‚»‚ج‚ـ‚ـگi‚ق‚ئپA‚ ‚ׂج‹ط‚ئŒًچ·‚·‚鈢”{–ىŒًچ·“_‚ةژٹ‚è‚ـ‚·پB

ƒRƒR‚ة‚àچمچن“dژش‚جڈم’¬گü‚ھچ،‚إ‚àژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB

–k‚ض500‚چ‚ظ‚اچs‚‚ئڈم’¬گü‚جژn”‰w‚إ‚ ‚é“V‰¤ژ›‰w‘O‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA

•½–ىگü‚حچمچنگü‚جŒb”üگ{’¬‚©‚çگو’ِ‚جچ،’r‚ًŒo—R‚µ‚ؤ‚‚éŒn“‚ئپA

“V‰¤ژ›‰w‘O‚©‚çƒRƒR‚إ“Œ‚ض‹ب‚ھ‚éŒn“‚ج‚Qژي—ق‚ھ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

Œًچ·“_‚©‚ç–k‘¤‚ًŒ©‚é‚ئپAŒ»چف‚ح‚ ‚ׂجƒnƒ‹ƒJƒX‚ھ–ع—§‚آƒRƒm’ت‚è

‚إ‚·‚ھپAŒأ‘م‚ة‚حŒF–ىŒw‚ج‚½‚ك‚جٹX“¹‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إپAŒًچ·“_•t‹ك‚ة

گà–¾ڈ‘‚«‚جٹإ”آ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

…Œم’¹‰Hڈمچc‚حگ¶ٹU‚ة25“x‚àŒF–ىŒw‚ةڈoٹ|‚¯‚½پH

‚±‚جگl‚ح60چخ‚ـ‚إگ¶‚«‚ؤ‚ـ‚·‚ھپA•½‹د‚·‚é‚ئ‚Q”N”¼‚ةˆê“x‚جƒyپ[ƒX‚©پB

‹“s‚©‚ç—ل‚¦‚خŒF–ى–{‹{‚ـ‚إ•ذ“¹250km‚ظ‚ا‚ج“¹’ِ‚ة‚ب‚é‚ئ‚µ‚ؤپA

‰½“ْٹ|‚©‚é‚ٌ‚إ‚·‚©‚ثپB–w‚اژdژ–‚µ‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚ج‚©‚بپH

…کb‚ً”pگüگص‚ة–ك‚µ‚ـ‚·‚ھپAŒًچ·“_•t‹ك‚ة“ىٹC“d“S‚جژذ–ن‚ھ“ü‚ء‚½

“y’n‹«ٹE‚جƒ}پ[ƒJپ[پiگ³ژ®–¼ڈج‚ً’m‚ç‚ب‚¢پj‚ھٹô‚آ‚©‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

”pگü‚©‚ç40”N‚ھŒo‰ك‚µ‚ؤ‚éƒڈƒP‚إ‚·‚ھپA‚ـ‚¾ڈٹ—L’n‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚µ‚çپH

•½–ىگü‚جˆ¢”{–ى“d’â‚حپAŒًچ·“_‚ج“Œ‘¤‚ة‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA—¬گخ‚ة

ƒ\ƒŒ‚炵‚¢چگص‚حٹm”Fڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB

‚ئ‚à‚ ‚êƒRƒR‚©‚çچX‚ة“Œ‚ضŒü‚©‚ء‚ؤپA”pگüگصڈ„‚è‚ج—·‚ح‘±‚«‚ـ‚·پB

‚³‚ؤ“ىٹC•½–ىگü‚جگص’n‚ً’T‚é—·‚إ‚·‚ھپAƒRƒR‚©‚ç‚ح…‚ئŒ¾‚¤‚©کHگü‚ج

‘ه•”•ھ‚حچمگ_چ‚‘¬14چ†ڈ¼Œ´گü‚جچ‚‰ث‰؛‚ً’ت‚éژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‚؟‚ب‚ف‚ة’n‰؛‚ة‚ح’n‰؛“Sپi‘هچمƒپƒgƒچپj‚ج’J’¬گü‚ھ’ت‚ء‚ؤ‚¨‚èپA•½–ىگü

‚ھ–³‚‚ب‚ء‚ؤ‚©‚ç‚ج‘مچsƒ‹پ[ƒg‚ًŒ¨‘م‚ي‚è‚·‚éٹiچD‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ثپB

ƒRƒR‚ةŒہ‚炸چ‚‰ث“¹کH‚ج‰؛‚ئŒ¾‚¤‚ج‚حپA’“ژشڈê‚âŒِ‰€‚ب‚ا‚ةژg‚ي‚ê‚é

ژ–‚ھ‘½‚¢ƒڈƒP‚إ‚µ‚ؤپAƒQپ[ƒgƒ{پ[ƒ‹ڈê‚ب‚ٌ‚©‚àŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پB

…چ،‰ٌ•à‚«ژn‚ك‚½گ¼گ¬‚ج”‹ƒm’ƒ‰®‹ك•س‚©‚çƒJƒiƒٹ—£‚ꂽ‹C‚ھ‚·‚é‚ٌ

‚إ‚·‚ھپA‚ـ‚¾‚ـ‚¾ƒIƒbƒTƒ“‚ھ–³ˆس–،‚ةچہ‚èچ‚ٌ‚إ‚ـ‚·‚ثپB

پu”L‚جƒGƒT‚â‚è‹ضژ~پv‚ج“\‚èژ†‚ھ‚ ‚é‚ئŒ¾‚¤ژ–‚ح•t‹ك‚ة”L‚ھ‹ڈ‚é‚ئŒ¾‚¤

ژ–‚إ‚·‚©‚çپAŒ©‰ٌ‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئچ‚‰ث“¹کH‚جژx’Œ‚ة‚P•Cٹm”Fڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پB

‚»‚¤Œ¾‚¦‚خژüˆح‚ھ”L‚‚³‚¢‚ج‚إپA‚à‚ء‚ئ‹ڈ‚é‚ج‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپB

•ذڈم“S“¹‚جƒzƒgƒt‰w’·‚ةژ—‚½”’چ•‚ج”ھٹ„‚ꂳ‚ٌ‚إ‚·پB

…Twitter‚ة”L‚ج‰و‘œ‚ًڈم‚°‚ؤ‚¨‚‚ئپA“S“¹‚ة‚ح‘S‚‹»–،‚ھƒiƒC‚و‚¤‚ب

ڈ—گ«‚©‚ç‚إ‚àپu‚¢‚¢‚ثپv‚ً–ل‚¦‚½‚è‚·‚é‚ٌ‚إ‚وپB

ژں‚ھ•c‘م“cپi‚ب‚ي‚µ‚낾پj‚ئŒ¾‚¤“d’₾‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA•t‹ك‚ج—X•ض‹ا‚ة

’n–¼‚ھژc‚邾‚¯‚إپA“S“¹‚ج”pگüگص‚炵‚«•¨‚ح”Œ©ڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB

‚؟‚ب‚ف‚ةچمگ_چ‚‘¬ڈ¼Œ´گü‚جٹY“–‹وٹش‚حپA“ىٹC•½–ىگü‚ھ”pژ~‚ة‚ب‚ء‚½

‚ج‚ئ“¯‚¶1980”N‚ج‚RŒژ‚ةٹJ’تپ•‰c‹ئ‚ًٹJژn‚µ‚ؤ‚¨‚èپAچ‚‘¬“¹کH‚ج‰؛‚ً

کH–ت“dژش‚ھ‘–‚ء‚ؤ‚½ژٹْ‚à‹ح‚©‚ب‚ھ‚瑶چف‚µ‚ـ‚·پB

Wikipedia‚ة‚و‚é‚ئپA‰w‘O‚ة‚ ‚ء‚½‹i’ƒ“X‚ھ‚ظ‚عگج‚ج‚ـ‚ـژc‚ء‚ؤ‚é‚ئ

Œ¾‚¤ژ–‚إپAچ¶‚ج‚¨“X‚ھƒ\ƒŒ‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB

…ƒeƒŒƒr‚ج—·”ش‘g‚ب‚ٌ‚©‚¾‚ئپAƒRƒR‚ج‚¨“X‚ةٹٌ‚ء‚ؤ•½–ىگü‚ھ‘–‚ء‚ؤ‚½

چ ‚جکb‚ً•·‚¢‚½‚è‚·‚é—¬‚ê‚ة‚ب‚é‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپAژ„‚ھƒRƒ~ƒ…ڈل‹C–،

‚ب‚ج‚ئپA‘چ‚¶‚ؤŒآگlŒo‰c‚جˆùگH“X‚ھ‹êژè‚ب‚ج‚إƒXƒ‹پ[‚µ‚ـ‚·پB

ƒRƒR‚©‚çژں‚ج•¶‚ج—¢‚ـ‚إ‚حپA‰ˆگü‚إˆê”ش‚جŒù”z‹وٹشپi‚±‚ء‚؟Œü‚«‚إ‚ح

‰؛‚èپj‚¾‚ء‚½‚»‚¤‚إپA–]‰“‚إ‹l‚ك‚ؤ‚و‚Œ©‚½‚ç‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚©‚بپH

‚ئŒ¾‚¤ˆَڈغ‚إ‚·‚ثپB

‚ؤ‚©چإڈ‰‚ةŒ©‚ؤ‚«‚½چ،’r‰w“ى‘¤‚ج•ھٹٍ“_‚ج•û‚ھƒLƒc‚©‚ء‚½”¤‚إ‚µ‚هپB

‚µ‚©‚àŒù”z‚ج“r’†‚ة•ھٹٍ“_پiچxٹO•ûŒü‚©‚猩‚ê‚خچ‡—¬“_پj‚ھ‚ ‚é‚©‚ç

گMچ†‚ةˆّ‚ءٹ|‚©‚é‚ئچ⓹”گi‚ح‘ه•د‚¾‚ء‚½ژ–‚إ‚µ‚ه‚¤پB

…“ـ‚è‚ھ‚؟‚¾‚ء‚½‚¨“V‹C‚ھ‰ٌ•œ‚µ‚ؤپAƒJƒiƒٹڈ‹‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

ژsٹX’n‚¾‚©‚çˆù•¨‚جژ©”ج‹@‚ب‚ا‚ة‚حچ¢‚ç‚ب‚¢‚ج‚ھ—L‚è“ï‚¢ڈٹ‚إ‚·پB

‘±‚¢‚ؤ‚ھ’n‰؛“S’J’¬گü‚ج‰w‚ئ“¯‚¶–¼‘O‚جپA•¶‚ج—¢“d’â‚إ‚·پB

…“–‘R‚ة“ىٹC•½–ىگü‚ج•û‚ھگو‚¾‚©‚çپA‘هگ³ژ‘م‚©‚çپu•¶‚ج—¢پv‚ب‚ج

‚إ‚·‚ھپAWikipedia‚ة‚و‚é‚ئŒ³پX‚ح‹ك—ׂً‘î’nٹJ”‚µ‚½•s“®ژY‰ïژذ

‚ھ•t‚¯‚½–¼‘O‚إ‚ ‚èپA•t‹ك‚ةٹwچZ‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚©‚ç‚ج–½–¼‚¾‚»‚¤‚بپB

‚»‚ج‚V”شڈoŒû‚©‚çڈo‚½•t‹ك‚ةپA‹L”O”è‚ھ‚ ‚é‚ئ•·‚¢‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·‚ج‚إ

‘پ‘¬’T‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

‰w‚ج’nڈمڈoŒû‚àچمگ_چ‚‘¬‚جچ‚‰ث‰؛‚ة‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAژü•س‚حژه‚ة’“—ضڈê

‚ئ‚µ‚ؤژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB…—¬گخ‚ةƒRƒR‚ـ‚إ—ˆ‚½‚çژًگ·‚è‚ً‚â‚ء‚ؤ‚é

ƒIƒbƒTƒ“‚ح‹ڈ‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·‚ھپB

‚ٌپ[پA‚ ‚é‚ة‚ح‚ ‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھپA‹L”O”è‚ئŒ¾‚¤‚©ژK‚ر‚½گà–¾ٹإ”آ‚ھ

‚P–‡‚¾‚¯‚ج•¨‚إ‚·پB…گà–¾‚ة‚و‚é‚ئ“d’â‚ب‚ھ‚ç—Lگl‰w‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

Œ»چف‚إ‚àڈو–±‹و‚ج‚ ‚é‰ن‘·ژq“¹‚ب‚ا‚ح—Lگl‰w‚إ‚·‚ثپB

چ‚‰ث“¹کH‚ھ’¬‚ج‹وٹ„‚è‚ة‘خ‚µ‚ؤژخ‚ك‚ة’ت‚ء‚ؤ‚é‚ج‚إپA45“x‚جٹp“x‚ھ

•t‚¢‚½Œًچ·“_‚ھ‚ ‚èپAگج‚ب‚ھ‚ç‚جڈ¤“XٹX‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

…‚ا‚¤‚àٹˆ‹C‚ھƒiƒC‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚ھپAƒEƒCƒ‹ƒX‘›‚¬‚جژ©ڈl‚ة‚و‚镨

‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH‚»‚¤Œ¾‚¤ژ–ڈî‚ھ–³‚‚ؤ‚àپAچإ‹ك‚حŒأ‚¢ڈ¤“XٹX‚ء‚ؤ‚ج‚ح

ژâ‚ê‚ھ‚؟‚¾‚ئ•·‚«‚ـ‚·پBچ‚‚¢ٹ„‚ة•i‘µ‚¦‚àڈ‚ب‚©‚ء‚½‚è‚·‚邵…پB

‚ئ‚à‚ ‚êگو‚ةŒü‚©‚ء‚ؤگi‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB…•à“¹‚جگA‚¦چ‚ف‚ة‚ح‹Gگك•؟پA

ژ‡—z‰ش‚ھƒLƒŒƒC‚ةچç‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

چX‚ةگi‚ق‚ئ‘ه‚«‚ب’r‚ھ‚ ‚éŒِ‰€‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB…“چƒ–’rŒِ‰€‚ئŒ¾‚¤

‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA‚±‚ج‹ك‚‚ة•½–ىگü‚جŒزƒ–’r“d’â‚ھ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

’n–¼‚إ‚و‚‚ ‚éٹ؟ژڑ‚ج‚·‚è‘ض‚ي‚è‚إپu“چپv‚ھپuŒزپv‚ة‚ب‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA

‚»‚ٌ‚بگà–¾‚ھ–³‚¯‚ê‚خپu‚ـ‚½‚ھ‚¢‚¯پv‚ئ“ا‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚¤ڈٹ‚إ‚·‚ثپB

‹ك‚‚ً‚i‚qچمکaگü‚ھ‘–‚ء‚ؤ‚¨‚èپA“ٌڈd‚ج—§‘جŒًچ·‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·پB

چمکaگü‚ھچإڈ‰‚ةٹJ’ت‚µ‚½‚ج‚ھڈ؛کa‚S”N‚جژ–‚إ‚ ‚èپA“V‰¤ژ›‰w‚ة‚ح

ٹù‚ةٹضگ¼–{گü‚âڈé“Œگüپi‘هچمٹآڈَگü‚ج“Œ”¼•ھپj‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إپA“–ڈ‰

‚©‚çƒRƒm“ىٹC•½–ىگü‚ًŒ×‚¢‚¾گو‚ـ‚إچ‚‰ثگü‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

…‚»‚µ‚ؤƒRƒm’n“_‚ج“ى‘¤‚إ’nڈم‚ةچ~‚è‚ؤ‚½•¨‚ھپA2004”Nپ`2006”N‚ة

ٹ|‚¯‚ؤکA‘±—§‘جŒًچ·‚ئ‚µ‚ؤچ‚‰ث‰»‚³‚ꂽ‚ج‚إپAچ،‚ ‚éچمکaگü‚جچ‚‰ث

‚حٹJ’ت“–ڈ‰‚ج•¨‚ئ‚حˆل‚¤‚ٌ‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB

’nڈم‚ً‘–‚ء‚ؤ‚é“S“¹‚ًچ‚‰ث‰»‚·‚éڈêچ‡پA‰c‹ئ‚µ‚ب‚ھ‚炾‚ئٹù‘¶‚جگüکH

‚ج—ׂةچ‚‰ثگü‚ًگV‚µ‚‘¢‚ء‚ؤگط‚è‘ض‚¦‚éƒPپ[ƒX‚ھ‘½‚¢‚إ‚·‚و‚ثپB

‚¾‚©‚çٹ®گ¬Œم‚حپAŒ³پX‚ ‚ء‚½گüکHگص‚ح‹َ’n‚ة‚ب‚é‚©‘¼‚ة“]—p‚³‚ê‚é‚©

‚إ‚·‚ھپAƒRƒR‚ح‹َ’n‚ج‚ـ‚ـژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

…Œµ–§‚ة‚حƒRƒŒ‚à”pگüگص‚ئŒ¾‚¤ژ–‚ة‚ب‚é‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA’T‚ء‚ؤ‚à–ت”’‚

ƒiƒC‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ج‚إ•ْ’u‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB

‚»‚ë‚»‚딼•ھ‚®‚ç‚¢‚ح—ˆ‚½‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH…”‘z‚©‚甲‚¯‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚ھپA

‹ك‚‚إ’²’Bڈo—ˆ‚é‚ب‚çژ©“]ژش‚إ‰ٌ‚ء‚½•û‚ھ—ا‚©‚ء‚½•¨Œڈ‚إ‚·‚ثپB

‚³‚ؤ“ىٹC•½–ىگü‚جگص’n‚ً’T‚é—·‚إ‚·‚ھپAژں‚ح’Z‹——£‚ج‹وٹش‚ة‹îگى’¬

پ`’†–ى‚ئ“d’â‚ھ‘±‚«‚ـ‚·پB

…چ¶‚ھ‹îگى’¬“d’â‚جگص’n•t‹ك‚إ‚·‚ھپAژں‚ج’†–ى‚àژ—‚½‚و‚¤‚بٹ´‚¶‚إ

‘o•û‚ئ‚à“ء‚ة“S“¹‚جچگص‚ح‘S‚ژc‚ء‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌپB‚à‚¤ٹµ‚ê‚ـ‚µ‚½پB

‚إ–ت”’‚¢‚ج‚ھپA“¯‚¶‹وٹش‚ًگU‚è‘ض‚¦‚½’n‰؛“S’J’¬گü‚إ‚·‚ثپB

‹îگى’¬‚ئ’†–ى‚ج‚ظ‚عگ^‚ٌ’†‚ة‰w‚ًچى‚ء‚ؤپAƒRƒR‚ھ‹îگى’†–ى‚ئŒ¾‚¤–¼‘O

‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB…‚ح‚¢پA’n‰؛“S’J’¬گü‚ء‚ؤ‚ج‚حپA‚±‚جژè‚جپu•،چ‡‰w–¼پv

‚ھ–î’L‚ئ‘½‚¢ژ–‚إ’m‚ç‚ê‚ؤ‚ـ‚·‚ي‚بپB

–k‚©‚çڈ‡‚ة‘¾ژq‹´چ،ژsپEگç—ر‘ه‹{پEٹض–عچ‚“aپE–ىچ]“à‘مپEژl“V‰¤ژ›‘O

—[—zƒ–‹uپE‹îگى’†–ىپEٹىکA‰Z”j…‚ئپA‚ظ‚ع‚₯‚‚»‚إڈW‚ك‚½ٹ´‚¶‚إ‚·‚وپB

…‘ه’ï‚ھپu‘o•û‚جڈZ–¯‚جˆسŒ©‚ھ‘خ—§‚µ‚ؤ–ت“|‚¾‚©‚ç—¼•û•t‚¯‚½پv‚ج

ƒpƒ^پ[ƒ“‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA‘¾ژq‹´چ،ژs‚ح‹îگى’†–ى‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ة‚Q‚آ‚ج“d’â

پi‚±‚؟‚ç‚ح‘هچمژs“dپj‚ج–¼‘O‚ًچ‡‚ي‚¹‚½•¨‚إ‚·پB

‹îگى’†–ى‰w‚جگ^ڈم‚ة‹ك“S“ى‘هچمگü‚ھ’ت‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ھپAƒRƒR‚ة‹ك“S‚ج

‰w‚ح‚ب‚پAچ،گى‚ئگj’†–ى‚جگ^‚ٌ’†•t‹ك‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB

‚ا‚؟‚ç‚àچ‚‰ث‰ˆ‚¢‚ة•à‚¢‚ؤ–ٌ500‚چ‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپAٹضگ¼گl‚جٹ´ٹo‚إ‚ح

ƒRƒR‚ةڈو‚èٹ·‚¦‰w‚جƒCƒپپ[ƒW‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚â‚ح‚è‚ا‚ء‚؟‚à“V‰¤ژ›

•û–ت‚ض’ت‚¶‚ؤ‚é‚©‚ç‚إ‚µ‚ه‚¤پB

…‹t‚ة“Œ‹‚¾‚ئپA‚»‚ج‚®‚ç‚¢‚ج‹——£‚ب‚ç’n‰؛“¹‚ب‚ا‚إ–³—–î—‚ة

Œq‚°‚ؤپuڈو‚èٹ·‚¦ڈo—ˆ‚ـ‚·پv‚ف‚½‚¢‚بژ–‚ة‚µ‚ؤ‚éƒPپ[ƒX‚ھ‘½‚ƒiƒCپH

“cژةژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حƒAƒŒ‚ھ•،ژG‚إژd•û‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚وپB

‚»‚µ‚ؤ’†–ى“d’â‚جگص’n‚ھƒRƒR‚ç•س‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB‘ٹ•د‚ي‚炸چمگ_چ‚‘¬

‚ج14چ†ڈ¼Œ´گü‚ھ“ھڈم‚ة‚ ‚éƒڈƒP‚إ‚·‚ھپAچ‚‰ث“¹کH‚جژx’Œ‚ھƒRƒR‚¾‚¯

‚sژڑŒ^‚ج•¨‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‹r‚ج’†گS‚ھ”÷–‚ةƒYƒŒ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

…Wikipedia‚ة‚و‚é‚ئپAƒRƒŒ‚حŒ³‚©‚ç‚ ‚ء‚½’†–ى“d’â‚ً”ً‚¯‚é‚و‚¤‚ة

چى‚ء‚½ژ–‚ج–¼ژc‚肾‚»‚¤‚إ‚·‚ھپAژہچغ‚جڈٹ‚ح‚ا‚£‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤پH

ڈêڈٹ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‰w‚جƒzپ[ƒ€‚ھچي‚ç‚ꂽ‚èپA–”‚ح‚Q–{‹r‚ج‹´‹r‚ة‚µ‚ؤ

ٹ®‘S‚ةگ^‰؛‚ًگüکH‚ھ’ت‚ء‚ؤ‚½‹وٹش‚à‚ ‚é‚炵‚¢‚ٌ‚إ‚·‚وپB

چ‚‘¬“¹کH‚جٹJ’ت‚ح•½–ىگü‚ج”pژ~‚ئ“¯‚¶1980”N‚ج‚RŒژ‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA

Œv‰و’iٹK‚إŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚½‚ج‚©‚ا‚¤‚©‹C‚ة‚ب‚éڈٹ‚إ‚·پB

…گ°‚ꂽ‚è“ـ‚ء‚½‚è‚ج‚¨“V‹C‚إ‚·‚ھ—z‚ھژث‚·‚ئڈ‹‚¢•ھپA“¹کH‰ˆ‚¢‚ج

ژ‡—z‰ش‚ھƒLƒŒƒC‚ة‰f‚¦‚é‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پB

‚¸‚ء‚ئ“ھڈم‚ة‚ ‚ء‚½چمگ_چ‚‘¬‚ئ’n‰؛‚ً‘–‚é’n‰؛“S’J’¬گü‚حƒRƒmگو‚إ

‰E‚ض‹ب‚ھ‚èپAƒRƒR‚©‚çگو‚ح”pگüگص‚ھ’P“ئ‚إ‘¶چف‚·‚é‹وٹش‚إ‚·پB

‚»‚ë‚»‚ëگو‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپAŒِ‰€‚ة‚ب‚ء‚½ڈٹ‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB

…”wŒثŒûŒِ‰€‚ئŒ¾‚¤–¼‘O‚ھ•t‚¢‚ؤ‚ـ‚·‚ھپA”pگüگص‚ًŒِ‰€‚ئ‚µ‚ؤگ®”ُ

‚µ‚½•¨‚炵‚“Œگ¼•ûŒü‚ةچ×’·‚¢Œ`‚ً‚µ‚½“y’n‚إ‚·‚ثپB

‚»‚µ‚ؤ—¬گخ‚ةگüکH‚حژc‚ء‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‰E‚ج‚و‚¤‚ة•ـ“¹‚ةƒ^ƒCƒ‹‚إگüکH

‚ًƒCƒپپ[ƒW‚µ‚½‚و‚¤‚ب–ح—l‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

ƒRƒR‚ھڈI“_‚ج‚P‚آژè‘O‚ة“–‚½‚éگ¼•½–ى‰w‚ھ‚ ‚ء‚½’n“_‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‹وٹش‚ج‘S‘ج‚ً•`‚¢‚½کHگüگ}‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‹N“_‚جژں‚ج‚©‚·‚ف‚؟‚ه‚¤

پi…گ³‚µ‚‚ح“ى‰à’¬پj‚حŒ»چف‚جگVچ،‹{‰w‘O“d’â‚إ‚·پB

Œ»چف‚ح‘هچمژs‚جژsٹX’n‚ة‘g‚فچ‚ـ‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚éڈٹ‚إ‚·‚ھپA‹°‚ç‚

گج‚حچxٹO‚ج”_‘؛’n‘ر‚إ‚ ‚èپAژè‘O‚ج’†–ى“d’â‚©‚çƒRƒR‚ـ‚إ‚ح“¯گü‚إ

‰wٹش‹——£‚ھچإ‚à’·‚¢‹وٹش‚¾‚ء‚½‚»‚¤‚بپB…•à‚‚ج‚à”و‚ꂽƒڈƒP‚¾پB

Œِ‰€‚ج•~’n‚ئ‰،‚ج“¹کH‚ًٹu‚ؤ‚éژشژ~‚ك‚ھپA“S“¹‚جژص’f‹@‚ً–ح‚µ‚½

ƒfƒUƒCƒ“‚ب‚ج‚ھ‘f“G‚إ‚·‚ثپB

”wŒثŒûŒِ‰€‚ًڈo‚é‚ئپA’تڈج‚إپu“àٹآڈَگüپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚éچ‘“¹479چ†گü‚ة

ڈo‚ـ‚·پBچمگ_چ‚‘¬‚ئ’n‰؛“S’J’¬گü‚ح”wŒثŒûŒِ‰€‚جژè‘O•t‹ك‚©‚ç‰E

پi“ىپj‚ض‹ب‚ھ‚ء‚ؤ‚¨‚èپAچ‚‘¬‚ج•½–ى“üŒû‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚ـ‚·‚ثپB

”pگüگص‚حƒRƒŒ‚ً‰،گط‚ء‚ؤژb‚‚ح‘î’n“]”„‚³‚ꂽڈٹ‚ًگi‚فپA100‚چ’ِ

‚جڈٹ‚©‚ç—V•à“¹‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½پB…’nگ}‚ة‚و‚é‚ئپu“ىٹC•½–ىگü

•½–ى‰wگص’nƒvƒچƒ€ƒiپ[ƒhپv‚ئŒ¾‚¤–¼‘O‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·پB

ƒRƒR‚ھ‚»‚ج–¼‚ج’ت‚èپAڈI“_‚ج•½–ى‰w‚جگص’n‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‰w‚ئ‚ح

Œ¾‚ء‚ؤ‚àچمچنگü‚ب‚ا‚ئ“¯‚¶کH–ت“dژش‹Kٹi‚ج“S“¹‚ب‚ج‚إپA’ل‚¢ƒzپ[ƒ€

‚إ‰w‚»‚ج‚à‚ج‚ج’·‚³‚àƒ\ƒŒ‚ظ‚ا’·‚ƒiƒC‹K–ح‚¾‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپB

…‰½‚â‚烌ƒgƒچƒ‚ƒ_ƒ“‚بƒfƒUƒCƒ“‚جˆê–{‘«‚ج‰®چھ‚ھ•t‚¢‚½ƒxƒ“ƒ`‚ھ

‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAƒRƒŒ‚ح‰½‚ب‚ج‚©پHŒم‚إ”»–¾‚µ‚ـ‚·پB

“¯‚¶•~’n“à‚ة“ىٹC‹O“¹گüپiچمچن“dژشپj‚جژش—¼‚ًƒfƒUƒCƒ“‚µ‚½ƒ‚ƒUƒCƒN

•ا‰و‚ئپAƒ\ƒŒ‚ةٹض‚·‚éگà–¾ڈ‘‚«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

ژش—¼‚حƒ‚205Œ^‚ئ‚¢‚¤•¨‚إپAٹJ‹ئ“–ڈ‰‚ج–ط‘¢ژش‚ًڈ؛کa‚ة“ü‚ء‚ؤ‚©‚ç

چ|‘ج‰»‚µ‚½ژش—¼‚¾‚»‚¤‚إ‚·پBŒ³‚ح‹O“¹گü‚ج‘Sگü‚إژg‚ي‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚ھپA

•½–ىگü‚ج––ٹْ‚ة‚حƒRƒR‚إگê—p“I‚ةژg‚ي‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB

Œم‚ةڈo‚ؤ—ˆ‚éژش—¼‚و‚èڈ¬‚³‚‚ؤچمچنگü‚ب‚ا‚إ‚ح—A‘——ح‚ھ—ژ‚؟‚é‚ج‚ئپA

•½–ىگü‚ھƒڈƒ“ƒ}ƒ“‰»‚³‚ꂸ”pژ~‚ة‚ب‚éژ–‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚½‚ج‚إپA”ٌ‘خ‰‚ج

“¯Œ`ژ®‚ھڈW‚ك‚ç‚ꂽ‚»‚¤‚بپB

ƒRƒR‚حژè‘O‚ج—V•à“¹‚©‚çŒq‚ھ‚ء‚½Œِ‰€‚ج‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ھپA‚â‚ح‚è

•ـ“¹‚حƒ^ƒCƒ‹‚إگüکH‚ً–ح‚µ‚½ƒfƒUƒCƒ“‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚邵پAƒŒƒvƒٹƒJ‚ب‚ھ‚ç

‚R“”ژ®‚جگMچ†‹@‚ھ‚ ‚ء‚½‚è‚à‚µ‚ـ‚·پB

‚»‚µ‚ؤˆê”ش‰œ‚ة‚حژشŒة‚ف‚½‚¢‚ب“،’I‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBژx’Œ‚حŒأƒŒپ[ƒ‹

‚ًچؤ—ک—p‚µ‚ؤ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB…گو’ِ‚ج”wŒثŒûŒِ‰€‚à‘R‚è‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ھپA

ƒRƒR‚ًگفŒvپi‚ئŒ¾‚¤‚©ƒfƒUƒCƒ“پj‚µ‚½گl‚ء‚ؤپAگâ‘خ“Sƒ’ƒ^‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB

“،’I‚جژشŒة‚ة“ü‚èچ‚ٌ‚¾گüکHپi‚جٹGپj‚حپAˆّچگü‚ة‚ ‚è‚ھ‚؟‚ب•ْ•¨گü

ڈَ‚جژشژ~‚ك‚إڈI‚ي‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB…ƒRƒR‚ـ‚إ‚â‚ê‚خٹ®àّ‚إ‚·‚بپB

‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إ–³ژ–‚ةڈI“_‚ـ‚إŒ©ڈI‚¦‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپA‚³‚ء‚«“n‚ء‚ؤ‚«‚½

“àٹآڈَگü‚ئ‚جŒًچ·“_‚ـ‚إ–ك‚èپA’n‰؛“S’J’¬گü‚ج•½–ى‰w‚©‚ç“V‰¤ژ›

•û–ت‚ض–ك‚éژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

•½–ى‚ة‚ح‚i‚q‘هکaکHگü‚ج‰w‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ء‚؟‚ج•û‚ھ‹ك‚¢‚ج‚إ‚·پB

کb‚ح”½‚ê‚ـ‚·‚ھ•½–ى‚ة‚ح‘ه”O•§ژ›‚ئŒ¾‚¤‚¨ژ›‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA—Z’ت”O•§ڈ@

‚ئŒ¾‚¤ٹضگ¼ƒچپ[ƒJƒ‹‚بڈ@”h‚ج‘چ–{ژR‚إ‚ ‚èپAƒEƒ`‚جژہ‰ئ‚àƒRƒR‚ج’h‰ئ

‚ب‚ج‚إ‚·‚وپB

ژq‹ں‚جچ پA‘c•ƒ‚ج”[چœ‚ة—ˆ‚½ٹo‚¦‚ھ‚ ‚ء‚ؤپAƒAƒŒ‚ھٹm‚©ڈ¬ٹwچZ‚ج

‚Q”Nگ¶‚®‚ç‚¢‚¾‚©‚çڈ؛کa55”N‚ج”¤‚ب‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپB‚¨ژ›‚حچ‘“S•½–ى‰w

‚ج•û‚ھ‹ك‚¢‚©‚çپA“ىٹC•½–ىگü‚ج•û‚حƒjƒAƒ~ƒX‚إ’m‚ç‚ب‚¢ڈَ‹µ‚إ‚·‚بپB

ˆê”ش‹ك‚¢“üŒû‚©‚ç“ü‚ء‚ؤ‰üژD•ûŒü‚ضŒü‚©‚¤’n‰؛“¹‚ً•à‚¢‚ؤ‚é‚ئپA•ا‚ة

’nŒ³‚جŒأ‚¢ژتگ^‚ھ“Wژ¦‚µ‚ؤ‚ ‚éˆêٹp‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

…‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çپH‚ئژv‚ء‚½‚çپA•½–ىگü‚جژتگ^‚à‰½–‡‚©‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB

چL•ٌژڈ‚©‰½‚©‚جژتگ^‚ًٹg‘ه•،ژت‚µ‚½•¨‚炵‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپAژB‰eژٹْ‚ھ

ڈ‘‚©‚ê‚ؤƒiƒC•¨‚ھ‘½‚¢‚إ‚·‚ثپB

‰E‚ج•¨‚حƒoƒX‚جٹ´‚¶‚©‚炵‚ؤڈ؛کa30”N‘م‚®‚ç‚¢‚جٹ´‚¶‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

‚â‚ح‚èگl‰ئ‚حڈ‚ب‚“c‚ٌ‚ع‚خ‚©‚è‚ج”_‘؛’n‘ر‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

‚»‚µ‚ؤ“ىٹC•½–ى‰w‚جژتگ^‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپBڈ؛کa55”N‚ج”pژ~ژپA‚â‚ح‚è

‘½‚‚جگl‚ھ•ت‚ê‚ًگة‚µ‚ف‚ة‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½‚و‚¤‚بƒLƒƒƒvƒVƒ‡ƒ“‚ھ•t‚¢‚ؤ

‚ـ‚·‚ھپAچ¶‚جژتگ^‚ح•پ’i‚جƒ‰ƒbƒVƒ…ژٹش‘ر‚ًژB‚ء‚½•¨‚ب‹C‚ھ‚·‚邼پB

‚إپA‰wژة‚ھ‰E‚ج‚و‚¤‚بٹ´‚¶‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB‘هگ³ژ‘م‚جƒ‚ƒ_ƒ“Œڑ’z‚إ

”ھٹpŒ`‚ج“ءˆظ‚ب‰®چھ‚ج‰w‚إ‚·‚ھپAƒRƒŒ‚ًچؤŒ»‚µ‚½‚ج‚ھ‚³‚ء‚«Œ©‚½

ƒxƒ“ƒ`‚ج‰®چھ‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB…‚â‚ح‚èگ¶‚إŒ©‚½‚©‚ء‚½•¨Œڈ‚إ‚·‚وپB

‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إ“ىٹC•½–ىگü‚ج”pگüگصڈ„‚è‚حƒRƒR‚ـ‚إ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‚ـ‚½

•ت‚جڈٹ‚ة•غ‘¶ژش‚ھ‰½‰سڈٹ‚©‚ ‚é‚ئ•·‚¢‚ؤ‚ـ‚·‚ج‚إپA‰wƒmپ[ƒg‚ب‚ا‚ج

ٹشچ‡‚¢‰^—p‚إŒ©‚ةچs‚ژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

‚ـ‚¸‚ح“Œ‘هچمژs‚إ‚·پB‚i‚qٹwŒ¤“sژsگü‚ج“؟ˆء‰w‹ك‚‚ة‚ ‚é‹ك‹Eژش—¼

‚ج•~’n“à‚ة‚P—¼‚ ‚é‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إپAƒ\ƒR‚©‚猩‚ةچs‚«‚ـ‚µ‚½پB

ƒRƒR‚ة‚ ‚é‚ج‚حƒ‚161Œ^‚ج‚¤‚؟‚ج171چ†ژش‚إ‚·پBڈ؛کa‚U”N‚ة‹ك‹Eژش—¼

‚ج‘Oگg‰ïژذ‚إ‚ ‚é“c’†ژش—¼‚ھگ»‘¢‚µ‚½“dژش‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB

”pژش‚ة‚ب‚ء‚½ŒمپA—¢‹A‚è“I‚بˆس–،‚إˆّ‚«ژو‚ç‚ꂽ‚ج‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

چمچنگü‹Kٹi‚ج‘هŒ^ژش—¼‚إپAگV‘¢ژ‚ج“h‘•‚ة•œŒ³‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

Œ³‚©‚ç‚R–‡”à‚إچإڈ‰‚ح’†‰›‚ج”à‚ج‚ف‚ھژ©“®ژ®‚إ‚µ‚½پB

…ژشڈ¶‚ھŒم•”‚©‚牓ٹu‘€چىڈo—ˆ‚éژ–‚ھ‰وٹْ“I‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB

ژش—¼چHڈê‚ج•~’n“à‚إ‚·‚©‚çپA“–‘R‚ة•”ٹOژز‚ح—§“ü‹ضژ~‚إ‚·پB

ٹwŒ¤“sژsگü‚جگüکH‚ً‹²‚ٌ‚¾ڈZ‘î’n‚©‚çگh‚¤‚¶‚ؤŒ©‚¦‚é‚ٌ‚إ‚·‚ھپA“¹کH

‚ھ‘ـڈ¬کH‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ؤپA‚±‚؟‚ç‚à‹ك—ׂج‰ئ‚ة—pژ–‚ج‚ ‚éگl‚µ‚©“ü‚ء‚ؤ

—ˆ‚ب‚¢ڈَ‹µ‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚Q–‡ژB‚ء‚ؤˆّ‚«ڈم‚°‚é‚ج‚إگ¸ˆê”t‚إ‚µ‚½پB

ƒRƒŒ‚¾‚¯‚إ‚ح•¨‘«‚è‚ب‚¢‚ج‚إپA“¯‚¶“Œ‘هچمژs“à‚ج‘هچمژY‹ئ‘هٹw‚ض‚ئ

ˆع“®‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB…ƒRƒR‚ة‚à‚P—¼پA•غ‘¶ژش‚ھ‚ ‚é‚炵‚¢‚ج‚إ‚·‚وپB

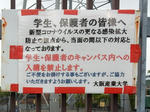

…ٹî–{“I‚ة‘هٹw‚ئŒ¾‚¤ڈٹ‚حپA‘¼‚جٹwچZ‚ئˆل‚ء‚ؤ•”ٹOژز‚جڈo“ü‚è‚ة

ٹض‚µ‚ؤ‚ح”نٹr“Iƒ†ƒ‹‚¢ƒCƒپپ[ƒW‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

ژ‘م‚حˆل‚¢‚ـ‚·‚ھژ„‚ھچs‚ء‚ؤ‚½ٹwچZ‚حپA“üژژ‚ج‘OŒم‚ب‚ا‚ًڈœ‚¯‚خ

24ژٹش‚ظ‚عٹJ‚¯‚ء•ْ‚µ‚إ‚ ‚èپAƒTپ[ƒNƒ‹‚جƒ{ƒbƒNƒX“ڈ‚ب‚ٌ‚©‚ح–w‚ا

‚»‚±‚ةڈZ‚ٌ‚إ‚é‚و‚¤‚بژز‚à‹ڈ‚½ٹ´‚¶‚¾‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھ…

Œœ”O‚µ‚½’ت‚èپA“ن‚جƒEƒCƒ‹ƒX‘›‚¬‚إ‹xچZ’†‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB

‚µ‚©‚µŒِ“¹‚ة‹ك‚¢ڈٹ‚ة‚ ‚é‚ج‚ھچK‚¢‚µ‚ـ‚µ‚½پBƒRƒR‚حٹwگ¶‚³‚ٌ—p‚ج

’“—ضڈê‚炵‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپAچٍ‚جŒ„ٹش‚©‚牽‚ئ‚©Œ©‚ê‚é”حˆح‚إژتگ^‚¾‚¯

ژB‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

ƒRƒR‚ة‚ ‚é‚ج‚حƒ‚205Œ^‚ج‚¤‚؟‚ج229چ†ژشپB•½–ىگüگص’n‚جڈI“_•t‹ك‚ة

ƒ‚ƒUƒCƒN‰و‚إ•`‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½‚ج‚ئ“¯Œ^‚جژش—¼‚إ‚·پB…ٹJ‹ئژ‚جژش—¼‚ً

ڈ؛کa‚ة“ü‚ء‚ؤ‚©‚çچ|‘ج‰»‚µ‚½•¨‚¾‚»‚¤‚بپB

‘¼‚جژش—¼…—ل‚¦‚خڈم‚جƒ‚161Œ^‚ئ”ن‚ׂؤڈ¬Œ^‚ب‚ج‚إپAچإŒم‚ح”نٹr“I

ƒچپ[ƒJƒ‹‚ب•½–ىگü‚ةڈW‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚½‚»‚¤‚إ‚·پB

“¯گü‚ج”pژ~ŒمپAژش—î‚جژل‚¢پi‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚à50”N•¨پjژش—¼‚حƒڈƒ“ƒ}ƒ“‰»

‚³‚ê‚ؤپAچمچنگü‚ب‚ا‚ئ“¯‚¶‚R–‡”à‚ة‰ü‘¢‚³‚ê‚ـ‚µ‚½‚ھپA•½–ىگü‚ئ‹¤‚ة

ˆّ‘ق‚µ‚½•¨‚حƒIƒٹƒWƒiƒ‹ƒXƒ^ƒCƒ‹پi‚Q–‡”àپj‚ج‚ـ‚ـ‚إ‚·پB

’“—ضڈꂾ‚©‚çٹwچZ‚جچu‹`‚ھ‚ ‚éژ‚حژ©“]ژش‚ھˆê”t‚إ‹t‚ةژB‚è

‚ة‚‚©‚ء‚½‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB…ƒRƒŒ‚à“h‘•‚حڈ؛کaڈ‰ٹْپ`گيŒم‚·‚®

‚®‚ç‚¢‚جٹ´‚¶‚ًچؤŒ»‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB

…ژ„‚حچمچنگü‚ب‚çژq‹ں‚جچ ‚ةˆê“xڈو‚ء‚½ژ–‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA“–ژ‚ح

ژش—¼‘S‘ج‚ًچLچگ“h‘•‚ة‚·‚éژ–‚ح‹H‚إ‚ ‚èپAƒRƒŒ‚ة‹ك‚¢پu“ىٹCƒOƒٹپ[ƒ“پv

‚جˆêگF“h‚è‚ج•¨‚ھ‘ه‘½گ”‚¾‚ء‚½‹L‰¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

ژش“à‚ح”ٌŒِٹJ‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAˆê‰‚ح–چ–ط‚ًگد‚ٌ‚¾ٹK’i‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB

…ٹw‰€چص‚ئ‚©‚جƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚إچs‚¯‚خŒ©‚ꂽ‚è‚·‚é‚ج‚©‚بپH

•½–ىگüƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚جژش—¼‚حکa‰جژR‚ة‚à‚ ‚é‚»‚¤‚إپA‚آ‚¢‚إ‚جژ–‚ة“ْ‚ً

‰ü‚ك‚ؤŒ©‚ةچs‚ژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB

…چمچن“dژش‚حکHگü‚ج“ى’[‚ھ‘هچم•{چنژs‚ج•lژ›Œِ‰€‚إ‚ح‚ ‚é‚à‚ج‚جپA

“ىٹCƒOƒ‹پ[ƒv‚ئŒ¾‚¦‚خکa‰جژR‚ئ‚à‰ڈ‚جگ[‚¢ٹé‹ئ‚إ‚·‚و‚ثپB

‚±‚جŒً’تŒِ‰€‚à“S“¹کHگü‚إŒ¾‚¦‚خکa‰جژR“d“S‹MژuگىگüپiŒ»چف‚ح‰ھژR

‚ج—¼”ُƒzپ[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX‚جˆê’[‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپj‚ج‰ˆگü‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB

Œً’تŒِ‰€‚¾‚©‚çپAژq‹ں‚³‚ٌŒü‚¯‚ةŒً’تƒ‹پ[ƒ‹‚ًٹwڈK‚·‚邽‚ك‚جژ{گف

‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پBژ©“®ژش‹³ڈKڈٹ‚جƒ\ƒŒ‚ًڈ¬‚³‚‚µ‚½‚و‚¤‚بƒRپ[ƒX‚ھ‚ ‚èپA

ژ©“]ژش‚â“d“®ƒJپ[ƒg‚إ•~’n“à‚ً‘–‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‚½‚ـ‚½‚ـ“ْ—j“ْ‚ة“–‚½‚ء‚½‚ج‚إپAŒ‹چ\‚بگlڈo‚إ“ِ‚ي‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½پB

Œِ‰c‚جژ{گف‚ب‚ج‚إ“üڈê‚ح–³—؟‚إ‚·پB

…‚»‚ج’[‚ء‚±‚ة‹O“¹گüژd—l‚جڈ¬Œ^“dژش‚ھ’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBگوڈq‚ج

‘هچمژY‹ئ‘هٹw‚ج•¨‚ئ“¯Œ^ژش‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ثپBژش”ش‚ح•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ

‚ھٹeژيژ‘—؟‚ة‚و‚é‚ئ217چ†ژش‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB

ژش‘ج‚ة‚ ‚éچLچگکg‚ج‚P‚آ‚ةگà–¾ڈ‘‚«‚ھ“ü‚ء‚½‚ؤ‚¨‚èپA‚â‚ح‚蕽–ىگü

‚إ‘–‚ء‚ؤ‚½ژش—¼‚إ‚ ‚éژ–‚ھ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

…”pگü‚ج–ٌ‚P‚©ŒژŒم‚ة‚حƒRƒR‚إˆعگف•غ‘¶‚³‚ꂽ‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إپAژ–‘O‚ة

ˆّ‚«ژو‚èگو‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚½‚ج‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

کH–ت“dژش‚àژ©“®ژش‚ھ‘ن“ھ‚µ‚ؤ‚«‚½ژٹْ‚ةˆê‹C‚ة”pژ~‚³‚ꂽ‚و‚¤‚ب

ڈو‚蕨‚ب‚ج‚إپA‚ ‚é”N‘م‚ة‘ه—ت‚ج”pژش‚ھڈo‚½ژ–‚إ‚µ‚ه‚¤پB

…Œ»چف‚إ‚حڈ‚ب‚¢ƒPپ[ƒX‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAٹC‚ة’¾‚ك‚ç‚ê‚ؤ‹›ڈت

پi‹›‚ج‰B‚ê‰ئ‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚بڈلٹQ•¨پj‚ة‚ب‚ء‚½•¨‚à‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚بپB

–ء”آ‚ة‚ح‰½Œج‚©Œ`ژ®‚ئڈd—ت‚ب‚ا‚ھ”²‚¯‚ؤ‚ـ‚·‚ھپAگ»‘¢‚حڈ؛کa12”NپB

…ƒRƒŒ‚حŒ³‚جژش—¼‚ًژش‘جچXگVپiچ|‘ج‰»پj‚µ‚½ژ‚ج”Nچ†‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚±‚؟‚ç‚àگ»‘¢ژ‚ج“h‘•‚ة‹ك‚¢ٹ´‚¶‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ھپA‰J‚´‚炵‚ب‚ج‚إ

ƒJƒiƒٹ’ة‚ٌ‚إ‚ـ‚·‚ثپBƒpƒ“ƒ^ƒOƒ‰ƒt‚حچ~‚낵‚½ڈَ‘ش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·پB

…‘هچمژY‹ئ‘هٹw‚ج•¨‚إپuƒfƒJ‚¢‚بپv‚ئŒ¾‚¤ˆَڈغ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھپB

’تڈي‚ب‚çژش“à‚ة“ü‚ê‚é‚炵‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚â‚ح‚è“ن‚جƒEƒCƒ‹ƒX‘خچô‚إ

Œ©ٹw•s‰آ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB…پu‚¨چT‚¦‰؛‚³‚¢پv‚¾‚©‚ç”Cˆس‚بژ–‚©‚ئ

ژv‚ء‚½‚çپA‚µ‚ء‚©‚èژ{ڈù‚³‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚يپB

…Œً’تŒِ‰€‚¾‚©‚ç‘ه•”•ھ‚جژq‹ں‚³‚ٌ‚ح‹³ڈKƒRپ[ƒX‚ج•û‚إ—V‚ر‚½‚¢

”¤‚إ‚ ‚èپA‚±‚ء‚؟‚حƒ\ƒŒ‚ظ‚اپu–§پv‚ة‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚ئژv‚¤‚ٌ‚إ‚·‚¯‚ا‚ثپB

ژµ—[‚ج‘O‚¾‚ء‚½‚ج‚إژ{گف‚جˆê’[‚ةچùڈü‚è‚ئ’Zچû‚ًڈ‘‚ƒRپ[ƒiپ[‚ھ

‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚¤Œ¾‚¦‚خˆب‘O‚ةپAƒRƒR‚ئ“¯‚¶‹Mژuگىگü‚ج‹Mژu‰w‚إ‚à

ژµ—[‚ج’Zچû‚ًڈ‘‚¢‚½ٹo‚¦‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB…پuکa‰جژRپپژµ—[پv‚©‚¢پB

ژq‹ں‚³‚ٌŒü‚¯‚ةƒNƒŒƒˆƒ“‚ھ‘½‚‚ ‚ء‚½‚ج‚إپAŒ»ڈَ‚ً10•ھ‚ظ‚ا‚إٹG‚ة

‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پBˆê‰‚حپuٹè‚¢ژ–‚ًڈ‘‚•¨پv‚إ‚·‚©‚ç‚ثپB

…ˆبڈمپA•غ‘¶ژش‚R—¼‚ًٹـ‚ك‚½“ىٹC•½–ىگü‚ج”pگüگص•ٌچگ‚إ‚µ‚½پB

|

|