2017年9月、この時期に毎年恒例となった北海道旅行は、主に鉄道保存

施設を巡る旅になりました。

…まず最初、夕張線の要衝であった追分機関区の遺跡を見るべく、

新千歳空港からレンタカーで来たのが、現在は安平町の運営となって

いる安平町鉄道資料館です。

…並べて書いてある「鹿公園」ってのも興味はあったんですが今回は

行けませんでした。奈良公園みたいに鹿が居るのかしら?

元は追分町という行政区画だったので、ソノ当時のままの案内看板が

建っておりますが、コノ地に鉄道が通じたのが明治25年ですか。

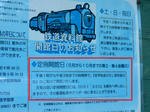

で安平町鉄道資料館ですが、公開の状況がカナリ限られてまして、

定例開館日以外は事前に役場に申し込んで、町の職員さんに案内

されての見学になるという、ハードルの高い状況なんですよ。

定例開館日は上記の通り5月〜10月の第2第4金曜。時間が13時〜

15時という、コレまた限られた僅かの間になるワケで、今回はまず

コレに合わせて行路を組む事になりました。

…定例開館日が平日ってのが私にはスゴく素晴らしい事ですわ。

ちなみにココは安平町が運営してるので、見学料は無料です。

さて安平町鉄道資料館です。現地へ着いたものの、正式な公開時間

まで少し間があるので、見れる所から見ていきます。…既に関係者の

方が集まって、メインの建物以外は見れる状態になってました。

まず国鉄時代のモノと思しき駅名標がありますね。夕張方向の東追分

は廃止となり、千歳空港は「南千歳」と名前が変わっています。

…岩見沢方向の三川が何故載ってナイのかは謎ですが。

右が資料館のメインの建物です。明らかに鉄道車両が入ってるサイズ

の建物と、閉じたシャッターから出てる線路からして「開いたら何かが

出てくる」という事は容易に想像が付きますね。

公開開始時間の13時が近づき、関係者の方々も準備を始めました。

かつての梅小路蒸気機関車館のように、元々機関区で働いてた人が

多いのでしょう。年配者が目立ちます。

…私も国鉄の技術制服で来れば良かったかな?ぇ、紛らわしい?

ちなみに当日はテレビの取材が入ってたようで、小規模なスタッフさん

の一行がおりました。…という事でシャッターが開き、汽笛一声!

保存施設なので最低限の規格の線路なのでしょう。ソノ黒い巨体の

動輪に、レールの継ぎ目が大きく軋みます。

出て来たのはD51の320号機。…資料では静態保存車となってますが、

足回りを始めとする全ての部品が可動するように手入れされており、

生きた艶やかさを保っておりますよ。

D51320は車庫から完全に出た状態…線路の行き止まりまで動いて

止まります。…距離にしたら20m程度でしょうが、やはり本物のの持つ

迫力に圧倒されますよ。

…基本的には背後に隠れてる小型のディーゼル機関車で押し出すの

ですが、炭水車の上にディーゼルエンジンで動く空気圧縮機が設置

されており、若桜鉄道のC12や真岡鉄道キューロク館の9600と同じ

ように、圧縮空気による走行が可能なんだそうな。

では続いて、機関車の細部を見せて頂く事にしましょう。

320号機だからD51型全体の中では前期型の方なんでしょうか?資料

によると昭和14年に笠戸工場で製作され、運用は一貫して北海道内、

最後の営業列車牽引機として保存が決まっていた241号機が火災に

遭ったため、ソノ代役なんだそうです。

標準仕様だから横型の給水温め器が煙突の後ろにあるやつです。

…私は個人的にコレの方が、初期型の「なめくじタイプ」より好き。

煙突から煙が出てナイだけで、現役当時さながらに磨き上げられて

おりまして、キャブ周りも見事に黒光りしております。

…北海道独特のタブレットキャッチャーがありますね。コレは後程、

詳しく説明して下さいました。

足回りは、コレも北海道なのでスノープラウで覆われています。

蒸気機関車ってのは重装備になるほど力強いイメージになりますな。

…また番号が違ってますね。

テレビの取材班の方もコレには気付いたようで、案内の関係者さんに

指摘してましたが「まぁ部品の使い回しでしょ。」と簡単な返答でした。

名寄のキマロキ編成の時は9600にC11のスノープラウが付いてました

から、当時は特に珍しい事ではなかったのかも知れません。

蒸気機関車と自転車は、ドレでも大抵の部品が互換出来る。という

のが、私の勝手なイメージでもあります。

キャブの下には「ATS受信装置」という札がありました。初期型の

地上子に反応する車上端子のようです。

…私は今だに「蒸気機関車にATSが付いてる」という事が不思議なの

ですが、調べると国鉄でも戦前から研究が行われ、カナリの区間で

実用化されてたようですね。

しかし今日はホントにいいお天気になりました。

最初に見た案内には機関車を外に出す事について「天気の良い定例

開館日には」と但し書きで説明されてましたので、悪天候だったら中止

(又は屋内見学のみ)だったのかも知れません。

先述の通り、当日はテレビの取材(ローカルニュースの「ちょっとした

話題」的なモノだと推測)が入ってました。

…機関車も然る事ながら、取材対象として「保存会の皆さん」というのが

ネタの大きな部分を占める感じなのかも知れません。

恐らく最年長の方で80代ぐらいか。当時の機関区の職員さんでしょう。

私は今でも「地域でつるむ」というのが苦手なもんで、実家のある地区の

青年団とか参加した事ナイし、将来的に向こうに住んだとしても老人会

とか面倒に感じてる方なのですが、こういう集まりなら楽しめるだろうな。

暫くするとキャブに上がれるハシゴが持ち出され、中を見学出来る事に

なりました。…今気づいたのですが、キャブはD51なのにドアで密閉

出来るタイプなんですね。北海道独特の構造(寒冷地仕様)なのかも。

…蒸気機関車の運転席というのにも、すっかり慣れてしまいまして、

特に教えて頂かなくてもドレが何か?ぐらいは分かるようになった

自分が恐ろしい気もするんですが。

前面はまた北海道仕様なんでしょう、旋回窓が装備されています。

そして初めて見るタイプのタブレットキャッチャー。レバーを引くと…

カナリ大きな、こちらも輪っかになった部品が飛び出すんです。よくある

フックだけのタイプより、確実に受け取れると思います。コレは保存会の

方が実演つきで説明して下さいました。

…先が尖ってるから、ホームに立つ方は恐いだろうけどな。

お天気のイイ日だったので、保存会の皆さんが保存機のD51320号を磨き

まくっておりましたが…

使われてる研磨剤は飲食店でよく見る、私も使ってたピカールなのね。

小耳に挟んだ感想では「現役時の末期よりキレイ」との事です。

お召列車牽引機とか、コレぐらいの光沢だったのかも知れません。

…しかし現役の機関車だと就業中は罐が熱くて無理な作業なのでは?

では外に出てる機関車はコノぐらいにして、資料館の屋内を見せて頂く

事にしましょう。…左の画像は「シャッターが開いた瞬間」を撮ったモノ

で、普段はこんな感じで格納されてるという事になりますか。

屋内には床下も点検出来るピットが設けられております。本格的ですな。

そしてコレも動態保存車と言うのか、D51320号の後ろに、入れ替え用

みたいな小型のディーゼル機関車が連結されています。

実際の所、D51320号の普段の出し入れはコレでやってるようのですが、

先述のように同機は圧縮空気による自走が可能な状態なんだそうです。

…ソレに見合う線路がナイ事がホントに惜しいですね。

|

|